Preisbestimmung

Methoden der Preisbestimmung sind Rahmenwerke die eine Orientierung liefern zur Definition von Preisen.

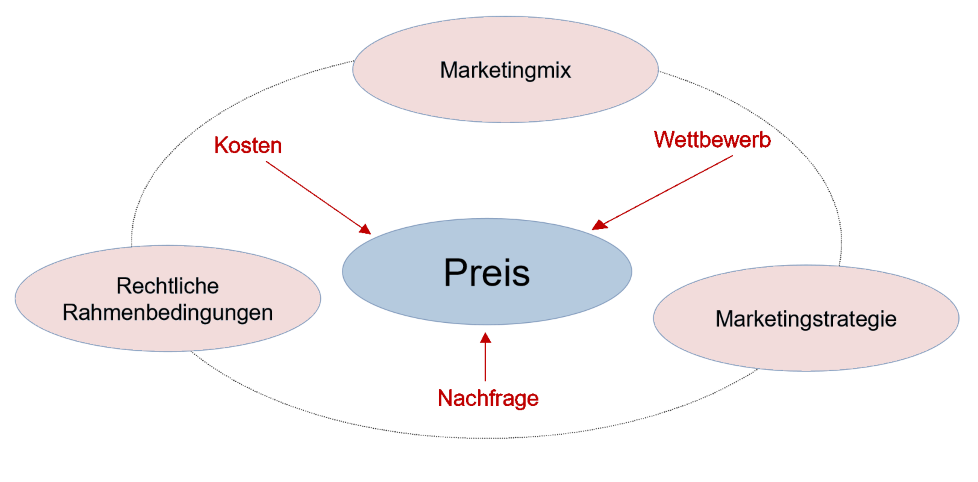

Einflussfaktoren der Preisentscheidung

- unmittelbare Faktoren, die sich auf den Preis auswirken:

a. Kosten

b. Wettbewerb (Preise der Wettbewerber)

Nachfrage (wie viel ist der Kunde bereits, maximal zu bezahlen) – Details: siehe Preisdifferenzierung) - mittelbare Faktoren, die sich auf den Preis auswirken:

a. Marketingmix

Produktpolitik (z.B. innovatives Produkt),

Kommunikationspolitik, Vertriebspolitik – Details: siehe https://brain365.de/strategisches-marketing/

b. Marketingstrategie (wie möchte ich mich insgesamt positionieren – z.B. hochpreisig, mittelpreisig, niedrigpreisige Produktangebote) –

c. Rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. rechtliche Rahmenbedingungen)

Preisdifferenzierung

Preisdifferenzierung liegt vor,

- wenn ein Anbieter

- identische oder

- geringfügig unterschiedliche Produkte

- verschiedenen Segmenten

- zu unterschiedlichen Preisen anbietet.

Ziel hierbei ist:

- zusätzliche Gewinne generieren durch

- Abschöpfen

- unterschiedlicher Preisbereitschaften.

- unterschiedlicher Preisbereitschaften.

Nutzen der Preisdifferenzierung

- für das anbietende Unternehmen

- Kundenbindung

- Neukundengewinnung

- Umsatzsteigerung bei Abschöpfung der Preisbereitschaft

- Gewinnsteigerung bei Abschöpfung der Preisbereitschaft

- Auslastung

- für den Kunden

- Nutzensteigerung durch kundenindividuelle Preise

Typen und Implementierungsformen der Preisdifferenzierung (nach Pigou)

- Grad: Individuelle Preisdifferenzierung

Zielstellung: Maximalpreis je Kunde individuell erzielen- Preisverhandlungen

- z.B. Preisfestlegung im B2B-Bereich

- Auktionen

- z.B. Ebay-Plattform

- Personalized dynamic Pricing

- Individualisierte Preise auf Grundlage von gesammelten Browserdaten

- Individualisierte Preise auf Grundlage von gesammelten Browserdaten

- Preisverhandlungen

- Grad: Preisdifferenzierung durch Selbstselektion

Segmentzusammenfassung der Kunden, wobei die Kunden selbst wählen, zu welchem Segment sie gehören.- Leistungsbezogene Preisdifferenzierung

Anbieter ändert leistungsbezogene Produktmerkmale, ohne dass die Unterschiede zum Ausgangsprodukt zu groß werden- z.B. Bahntickets der 1. oder 2. Klasse

Basis- oder Premiumsoftware, unterschiedliche Mietklassen

- z.B. Bahntickets der 1. oder 2. Klasse

- Mengenbezogene (mengenmäßige) Preisdifferenzierung

durchschnittlicher Preis pro Einheit variiert in Abhängigkeit der abgenommenen Menge (z.B. Firmenkontingente, Pauschalpreise für Wochenmiete)- z.B. Mengenrabatte

zweiteiliger Tarif

Pauschalpreise

Bonusprogramme

- z.B. Mengenrabatte

- Multi-Channel-Preisdifferenzierung

- z.B. Unterschiedliche Preise in verschiedenen Vertriebskanälen (siehe Vertriebspolitik – Tiefe von Vertriebskanälen)

- Zeitliche Preisdifferenzierung / Dynamic Pricing mit Zeitparameter

abhängig vom Kaufzeitpunkt werden unterschiedliche Preise gesetzt- z.B. Wochenendtarif

Benzinpreise in Tankstellen

Frühbucherrabatte

Volatile Preise im Online-Handel

- z.B. Wochenendtarif

- Leistungsbezogene Preisdifferenzierung

- Grad: Preisdifferenzierung anhand von Kundenkriterien

Segmentzusammenfassung der Kunden, wobei die Segmentierung durch das anbietende Unternehmen erfolgt und der Kunde hat keinen Einfluss

Zielstellung: kundenkriterienbezogene Abschöpfung von Preisbereitschaften

- Räumliche Preisdifferenzierung , wenn diese vom Wohnort/Standort des Kunden abhängt

Orientierung an geografischen Teilmärkten in Form von Ländern, Regionen, Städten

(z.B. Preise für Autos unterscheiden sich in Ländern) - Personenbezogene (personelle) Preisdifferenzierung

spezifische Merkmale der Kunden werden als Abgrenzungskriterien herangezogen

z.B. besondere Preise für Studenten, Studenten-Rabatt, kostenlose Kontoführung für Studierende - Mehrpersonen-Preisbildung

z.B. Verkehrsverbund Großraum Nürnberg: Kinder fahren kostenlos mit - Preisbündelung

liegt vor, wenn ein Anbieter mehrere separate Produkt zu einem Bündel zusammenfasst und dieses zu einem Bündelpreis verkauft (z.B. Mietwagen und Anhänger)

- Räumliche Preisdifferenzierung , wenn diese vom Wohnort/Standort des Kunden abhängt